「小時候胖不是胖」8成是假的!!

筆者:黃正宏醫師 編

兒童減重:預防長大變成真正的胖子

「小時候胖不是胖」是一個錯誤的觀念,因為一個正常體重的小朋友,隨著課業壓力越來越重,使用3C產品、念書等靜態活動時間會越來越長,加上飲食不均衡,過度攝取高熱量的食物,體重會慢慢增加,變胖後,運動膝蓋不適,反而更排斥運動,逐漸形成一個惡性循環……

精緻化的飲食習慣,加上運動量減少,造成新世代幼童的肥胖率居高不下。根據美國1996~2016的統計數據,歐美5~19歲的幼童肥胖盛行率,過重的比例佔了三分之一,其中肥胖的更有六分之一。台灣「2014-2017 年國民營養健康狀況變遷調查」以5~17歲幼童為調查對象,並與WHO定義的孩童肥胖標準為計算依據,男童佔比13.4%、女童佔比8.0%。

世界肥胖聯盟呼籲「肥胖是一種病」

兒童肥胖不但會對兒童健康有不同層次的影響,且相對於正常體重兒童,肥胖兒童也比較會焦慮不安與憂鬱,肥胖也會造成自尊心降低,自我感覺不受重視與社交問題,如霸凌與羞辱;也會對自我身材不滿,因此誘發暴食或厭食等飲食問題。

倘若飲食與運動習慣維持不變,小時後胖,成年後仍將持續肥胖,統計資料顯示

● 小學時肥胖的兒童在成人後有6 到7 成仍然肥胖

● 國中有肥胖情形者更高達7 到8 成將來是肥胖成人

兒童肥胖直接或間接地增加成年期肥胖的併發症,例如:高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病,2016年我國十大死因中,就有7項與肥胖相關,且罹患三高慢性病者,將每日與藥物為伍,影響生活品質, 因此兒童時期減重最大的意義與目標就是預防成人肥胖及避免罹患肥胖相關疾病。

父母參與兒童減重,成功率大增

兒童肥胖治療與成人相同,分為飲食、運動、跟行為治療,最大的不同是,目前醫界並不主張對肥胖兒童使用減肥藥及手術治療,因為會對兒童產生不良的副作用。

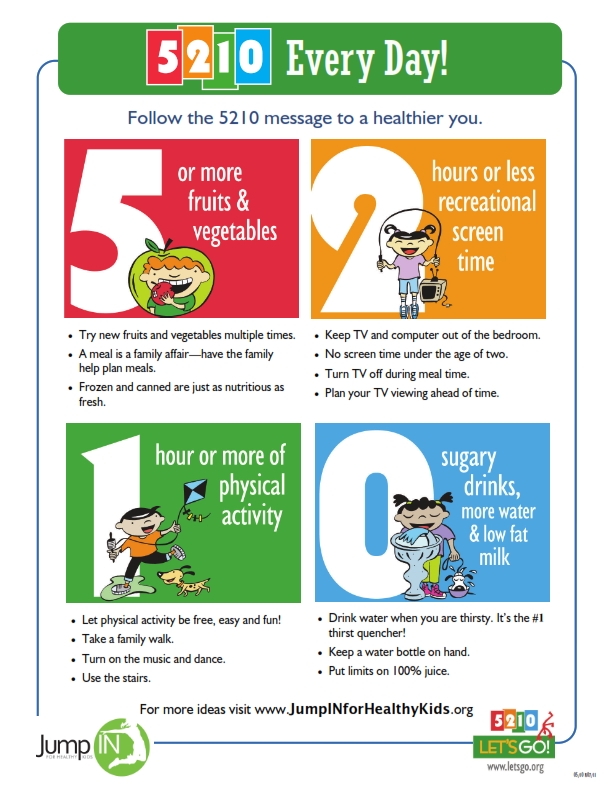

兒童減重可先掌握美國小兒科醫學會建議的「5210」法則,

● 5:每天至少要吃「5」種以上的蔬果

● 2:每天看3C產品及靜態活動要少於「2」個小時

● 1:每天至少要多於「1」個小時的體能活動,

● 0:「0」則是不能喝任何的含糖飲料。

另呼籲兒童減重以家庭為中心,由家長帶頭,影響家庭的飲食及活動文化,研究報告指出父母參與增加長期減重及預防體重增加的成功率。家長是孩子學習的對象,在減重過程中除了以身作則也能起到陪伴的效益。

【溫馨提醒】經學校健康檢查,書面通知異常體位個案之家長,建議帶小朋友至小兒內分泌科接受專科醫師檢查。

| 飲食治療 | 運動治療 | 行為治療 |

|---|---|---|

| ● 低熱量的均衡飲食。 ● 減少含糖飲料的攝取量。 ● 選擇原態食物,多吃蔬果。 ● 過重或肥胖的孩童建議喝低脂乳品。 ● 早餐一定要吃。 | ● 養成每日運動至少30分鐘的習慣,每週至少3~5天。 ● 減少久坐活動。 ● 3C產品的使用時間不要超過一個小時。 ● 養成適當的睡眠習慣。 | ● 自我控制,記錄每天體重、飲食及活動 ● 營養教育、刺激控制、飲食習慣、體能活動及態度調整等。 ● 舒緩情緒,減少壓力。 |